9+1 laboratório aberto – primeira experiência

por Pollyana Quintella, Revista Usina

9+1 laboratório aberto é um jogo curatorial proposto por Pollyana Quintella. A primeira situação expositiva aconteceu no dia 27 de junho, num apartamento vazio na Tijuca, com a participação de Aline Besouro, Amanda Rocha, Ana Hortides, Anais-Karenin, Bianca Madruga, Clara Machado, Inês Nin, Leticia Tandeta Tartarotti e Pedro Veneroso, depois de dois dias de ocupação. O texto que segue é a primeira reflexão crítica sobre essa experiência em processo.

Há muitos modos de fabricar encontros improváveis. Há ainda as tentativas de ser pouco profissional. E há, por fim, a vontade de não prever nada e a vontade de ser infantil. Então começou assim: convidei três artistas (Aline Besouro, Bianca Madruga e Clara Machado). Elas deviam convidar artistas que eu não conheço (Inês Nin, Leticia Tandeta e Anais-Karenin) que deviam convidar artistas que elas não conhecem (Pedro Veneroso, Ana Hortides e Amanda Rocha). Lançados os dados do afeto e do acaso, começamos uma relação.

Nossa primeira situação expositiva é a casa. Casa da família da Clara Machado, prédio construído pelo tio tataravó português, a casa é casa antiga, na Tijuca, de taco de madeira, renda, luz amarela quente. Casa onde morou tataravós, bisavós, avós, mães. Pequeno cosmos da Clara. Lá ocupamos por dois dias, no terceiro abrimos, chamamos amigos.

E a casa reage, é certo. Suas portas e janelas rangem. Cai a cortina. As fechaduras assobiam quando manipuladas. As maçanetas estão gastas, buscando adequação na anatomia das mãos. A casa pergunta. Nós, a nova presença estrangeira, respondemos. Damos a ela uma nova forma efêmera, olhamos atentos para suas quinas.

Pendurada na sala de entrada está a agulha de bordado da avó. Escura e pendida pelo fio de barbante, ela nos vigia. E é assim que começamos.

Aline Besouro propõe uma roda de costura. Fazendo da casa o lugar do encontro confortável, ela oferece linha, agulha e tecido. O que permeia a ação são as trocas faladas, os corpos juntos em roda, tecendo bordados e narrativas. A costura, atividade solitária e paciente, da espera e do silêncio, se faz o elo sociável possível, o pretexto da união.

Ana Hortides traz a casa literal. Na escala dos amuletos, brinquedos infantis e objetos afetivos, as pequenas casas exigem a curva do corpo, o apequenar-se, a intimidade primordial. A casa é, por fim, o espaço que cria as raízes do homem, o primeiro lugar de construção da subjetividade, “nosso canto no mundo”, como queria Bachelard. Mas aqui açúcar e vidro despertam sua delicadeza, por vezes fruto do terreno frágil da família e do íntimo, relações que flertam com o vulnerável. Eu não poderia deixar de evocar Raduan Nassar: “(…)bastava que um de nós pisasse em falso para que toda a família caísse atrás; e ele falou que estando a casa de pé, cada um de nós estaria também de pé, e que para manter a casa erguida era preciso fortalecer o sentimento do dever, venerando os nossos laços de sangue, não nos afastando da nossa porta.”

Bastou um dia de exposição para que as casas de vidro se quebrassem com a distração, e a pequena casa de açúcar lascasse seu telhado.

Há, além do conforto, a promessa de sedução. Como na casa de Hilda Hilst (“A minha Casa é guardiã do meu corpo/ E protetora de todas minhas ardências.”) há a casa noturna, negra, oferecendo ao outro a intimidade das gavetas entreabertas, a lascívia dos cômodos vazios de luzes apagadas. A Casa como um convite para conhecer os cantos e quinas do desejo, a pele da mobília e das paredes. É neste momento que talvez a casa seja uma outra casa, de um outro, como aquela de Maria Gabriela Llansol (“É a minha própria casa, mas creio que vim fazer uma visita a alguém”). A casa escura.

O erotismo da Casa está presente nos trabalhos de Clara Machado. Os cabelos, ossos, asas, penas, são rastros que seduzem pelo que escapa, atiçam a curiosidade por investigá-los. Juntos formam uma arqueologia de índices de presença de alguma outra coisa. Os cabelos dourados, como que sagrados, formam um manto simultaneamente sedutor e repulsivo (como em Bataille, a beleza desperta desejo porque traz consigo um aspecto animal secreto, vergonhoso, “as partes peludas”).

Este aspecto também se manifesta no trabalho de Bianca Madruga. O material precário, oxidado, corroído, traz consigo as camadas de saber do tempo, buscando captar a verdade de uma matéria em transição, sua “transparência misteriosa” (aquela notada por Paulo Venancio para tocar o trabalho de Mira Schendel, “quanto mais potencializa sua presentificação, mais afirma sua ausência”).

Há também os ninhos de Bianca, que são ninhos herdados de sua mãe. Ícone do conforto e da segurança, o ninho é a versão da casa macia, o leito fofo, o colo quente, a estrutura que conforma e consola o corpo. O ninho é o impossível. A dimensão absurda do ninho está na série de fotografias ao lado, “Quando os cimos desse céu se unirem, minha casa terá um teto”. A mão tenta costurar o céu a partir de seu reflexo no espelho. O céu, teto e telhado da casa-mundo, é incosturável. Os trabalhos de Bianca operam na categoria do que é inalcançável, mas necessário.

O trabalho de sísifo também aparece no vídeo de Pedro Veneroso. O barco, no mar aberto, navega em loop numa rota em forma de 8 horizontal, símbolo do infinito. Desenhar na água, no entanto, é igualmente impossível, eternamente autoboicotável. Parece a tentativa de demarcar um território inapreensível. O infinito na água é o infinito da impermanência, da insegurança e da vicissitude, o nada replicável, repetível.

No caminho do mundo como ninho impossível segue Inês Nin. Ela espalha fotos pessoais pelos cômodos, numa constelação dispersa, conjugável apenas no conforto da distância, e traz pra dentro da casa a amendoeira de folhas gordas e galhos brutos, incontroláveis – o externo radical. O tronco, que contraria a arquitetura com seu reino de pequenos insetos, marcando a presença do fora em rebeldia, vai aos poucos sendo abraçado pela ficção. A grande árvore se conforma nas paredes, enfim.

Esse domínio dos galhos é a transição feita por Anais-Karenin. Senhora das pequenas folhas, ela manipula as ervas, combinando perfumes e odores. Como uma bruxa que domina os saberes da terra, impregna os espaços com névoas de envolvimento, e com os tecidos fabrica novas peles. Anais chama algumas de suas roupas de habitações. São elas que carregam e suportam os corpos, subjetivam-nos. Essa morada, no entanto, longe da habitual, é ritualística. Na ordem do encantamento, próxima aos mecanismos da magia e da mística, seus trabalhos exigem um tempo próprio de apreensão, porque buscam despertar um outro corpo no corpo. Com roupas que são novas camadas de pele, trata-se de perceber que o corpo é a primeira casa e por fim, enxergá-la, desvelar seus segredos, reconstruí-la. Como na “casa é o corpo” de Lygia Clark, é preciso despertar os sentidos para que o sujeito se observe como objeto de si mesmo.

Leticia Tandeta ocupa o banheiro com uma profusão de releituras de Ofélia, também imersas em odores. Afundando entre flores no rio, sem saber se por acidente ou suicídio, a Ofélia de Hamlet enlouqueceu no conflito entre desejo e submissão. Na narrativa de Shakespeare a personagem aparece supostamente inconsciente de sua própria desgraça, cantando fragmentos de velhas canções enquanto sucumbe. A pintura referência para o trabalho de Leticia Tandeta é a de John Everett Millais, ícone que reforça essa ambigüidade. É a controvérsia entre prazer e desespero que Leticia desdobra. A banheira da casa se enche de água e flores, e as artistas são convidadas a experimentá-la. A banheira, lugar dos banhos contemplativos, choros desiludidos e tentativas de suicídio à gillette, é reocupada por mulheres que investigam o encantamento das ofélias em si, numa atualização do arquétipo através do tempo. O banheiro é o canto que oferece a certeza de estar só, o privado da casa compartilhada. Lugar de choro e lugar de gozo.

No vestido de Amanda Rocha cabem dois corpos. Ela convida o outro a habitar a roupa consigo. Durante a ação, é preciso entrar na bacia cheia de hibiscus e o vestido cru vai sendo tingido de vermelho pelo novo repertório de movimentos em conjunto, ali descobertos. Mais a frente, no lavabo, ela constrói uma outra casa na casa. São teias em linha vermelha, velas e uma máquina de escrever. O lavabo é seu casulo, lugar de introspecção e atuação silenciosa. Ali, envolvida pelo ambiente, ela desfruta de alguma solidão guardada pela penumbra.

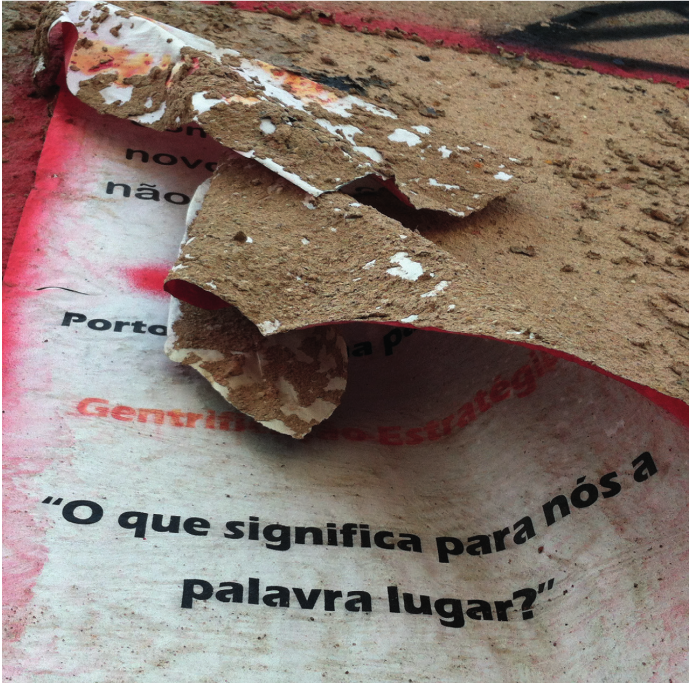

Forçados pela intimidade da casa, agora seguimos pra longe dela.

Em pesquisa.

~

Alguma impressão de 9+1 // laboratório aberto

por Rafael Zacca, Agoragonia

carta para/sobre o trabalho de

Aline Besouro Amanda Rocha Ana Hortides

Anais Karenin Bianca Madruga Clara Machado

Inês Nin Leticia Tandeta Tartarotti Pedro Veneroso

e Pollyana Quintela

Fico pensando no cuidado dos velhos que já perderam quase todos, família e amigos. Sobram dois ou três, que se tratam com silêncio e atenção. E alguma espera. Uma ou nenhuma colher de açúcar, um banho demorado a cada dois ou três dias, que nunca falte água para as plantas. Nada precisa ser dito também. No máximo alguma coisa sobre a temperatura do café, sobre a mancha da colcha que hoje não saiu. Lembro que quando criança gostava da colcha amarela de franjas na casa de minha avó. Hoje me lembrei dela por ter me alimentado mal. A avó fica mexendo as panelas nos intestinos aqui dentro. Por que é que a gente fica pensando nessas coisas depois de encontrar o trabalho de umas pessoas tão novas? À exceção de Letícia, se não me engano, todas passaram há pouco dos 20, 25 anos; e a Letícia tem uma vitalidade que em nada lembra a avó nos intestinos.

Você chega num prédio antigo na Tijuca, esse bairro de jesuítas – não sabe dos persas, não sabe do tráfico de elefantes, não sabe ainda que a curadoria é um modo de educar a vista para os objetos de todos os dias, basta aprender uma ou duas letrinhas novas, alguma sintaxe – e entra por uma sala tímida. Vazia. Em um pequeno ponto, uma casa em miniatura aguarda as formigas (foi fabricada de açúcar). Uma gota de vidro ameaça pingar do teto, lembrança de limo – com qualquer material se faz o limo na imaginação, e não sei porque infância agora. Uma fotografia antes da porta, tímida. Uma janela virtual se abre para um barco a motor que está só, no oceano. Você cumprimenta os seus amigos. Eles sorriem, e parecem bem cuidados. Alimentados. Poderiam ser meus netos, você pensa. Você está velho, muito velho. Antes você se despedira de um casal, pareciam tão sozinhos.

Pelos quartos, uma cabana de lençóis, galhos, linhas, cabelos embolados, talvez costurados, plantas, você cheira os esparadrapos na cozinha que guardam ervas, enquanto duas meninas estão dentro de uma camisa que se tinge aos poucos de vermelho-hibisco que repousa na bacia. Elas se cuidam. Parecem também sozinhas. A porta da cozinha está aberta, atrás de você alguém tira fotografias, o amigo oferece mais uma cerveja, pergunta como você está de grana, alguém fala das horas. As meninas seguram a maçaneta da porta, ficam tentando abrir, mas a porta já está aberta. A curadora olha com amor, como se visse – talvez visse – aquela cena pela primeira vez. Penso no hibisco que escala o trapo branco muito devagar, e lembro do vermelho incêndio de Goya, que mergulha negro na negritude da fuligem nas cidades.

Chiaroscuro. Penso que depois das guerras (…)

No banheiro um cheiro violentamente fresco. Você abre, e é uma profusão de plantas. Como em um terreno baldio que alguém esquecesse mudas, que a chuva e um jardineiro fantasma cuidaram crescer. Você lembra da cozinha, onde o tanque cheio aguardava uma gota por minuto. Onde a pia entupida segurava pequenas fotografias. Você precisa fazer xixi, mas só consegue se sentir desamparado. É claro: só pode cuidar e ser cuidado quem está desamparado. Você pensa em Haneke, você pensa no solar da Água Santa, onde muita gente repousa com um sorriso alaranjado. A dedicação daquelas três mulheres ao irmão, que teria sido um gato, que teria sido um atleta… Você não quer pensar nisso, volta a olhar o banheiro, está de novo na casa.

A maioria das experiências da casa te empurram pra dentro, te chamam pra cama. Em 9+1 é diferente. Quase tudo te força pra rua. Bianca mostrou uma coleção sua de ninhos, no chão. Se você põe os ninhos no ouvido, você ouve a rua? Esqueci de perguntar, de tentar. Agora não me lembro se Aline estava no chão fazendo coisas com crianças, se costurava, se falava de signos e esses mistérios, ou se sonhei. Entrar em uma casa, e não em uma galeria, te deixa mais desprotegido, as imagens penetram com mais facilidade – e violência – as tuas impressões. De qualquer forma, lembro de uma criança que parecia sozinha.

Todos pareciam sozinhos. E era bonito como se cuidavam. Um terreno baldio generalizado. Parecia, na casa, que as coisas cresceram sob o cuidado de fantasmas, entidades, coisas desaparecidas. De tal modo orgânicas ficaram as obras sob essa curadoria, que a casa se tornou, ela mesma, objeto de um olhar. Essas janelas estavam aí antes da exposição? A mangueira sob a pia? O galho sobre o lustre? As conchas, o toco, essas linhas na saboneteira?

E você não sabe se faz uma carta ou um relato. Um amigo propõe a carta como ensaio, como crítica. Boto fé.